2023.09.19 TUE

人間には今、新たな理〈ロゴス〉が必要だ

福岡伸一 × 中間真一

連載対談「自然社会を迎える瞬間」vol.1

SINIC理論をベースに、未来の展望やよりよい未来づくりについて

自由で活発な議論を交わす連載対談

これからの時代における「SINIC(サイニック)理論」の役割や未来への視座を再確認することを目的とした連載企画「自然社会を迎える瞬間」。

生物学者の福岡伸一さんとヒューマンルネッサンス研究所 エグゼクティブ・フェローの中間真一がナビゲーターとなり、多様な専門性を持つゲストをお招きします。

2023年は、SINIC理論の上では人類が本当の変容を遂げねばならないとされる「自律社会」への突入間近であり、人類の文明社会が「自然」と共に生きる「自然社会」まで10年という時期です。

本連載では、人体と地球をひとつながりのシステムとして捉えるプラネタリーヘルスや、より良い未来を構築するための企業の役割、人類史における物語の位置づけ、SINIC理論の思想的な基盤のひとつにもなった仏教などをテーマに語り合うことで、ヒューマンルネッサンス研究所がオープンソース化に取り組むSINIC理論の持つ可能性を探っていきます。

全5回シリーズの初回は、ナビゲーターの2人が登場。

生物学、哲学、社会学、歴史…などさまざまな観点から、未来予測理論「SINIC理論」を読み解きます。

―― 生命を内側から見ることで生まれた「動的平衡」

中間:オムロンは、“最適な制御”を目指すオートメーションのリーディングカンパニーとして事業を展開しています。創業以来、センシングとコントロール(制御)をコア技術として強みとしてきているわけですが、オムロンの創業者・立石一真は、自動制御技術から刺激を受けて生まれた新たな科学であるサイバネティクス(※1)の究極の姿を「制御に頼らずとも最適な状態が持続する状態」と考えていたようです。そして、そうした未来へのダイアグラムが描かれているのが、立石が1970年に国際未来学会で発表した未来予測理論であり、我々ヒューマンルネッサンス研究所(以下、HRI)が未来研究の基盤としている「SINIC(サイニック)理論」です。

福岡: “SINIC”というのは何の略なのですか?

中間: “Seed-Innovation to Need-Impetus Cyclic Evolution”の頭文字をとったもので、「イノベーション(技術革新)の円環論的展開」のような意味となります。SINIC理論の基本的な考え方は、科学、技術、そして社会の間に円環的な相互関係が存在するということです。

福岡:円環的とはどのような意味なのでしょう?

中間:科学・技術がそれぞれ作用しあいながら発展し、社会のニーズや価値観に影響を与える一方で、社会の変化が新たな科学・技術の需要を生み出すといった、互いが原因でもあり結果でもあるという関係性を指します。このように、科学と技術と社会、この三者間の円環的な相互作用のプロセスを基盤としていることがSINIC理論の一つの特徴です。

また、100万年前の人類の始原から歴史をたどり、人類社会の変化を俯瞰しながら未来を展望していることも大きな特徴。「原始社会」から始まる人類社会は、直前の「情報化社会」を経て、現在の「最適化社会」、さらには「自律社会」へと発展し、2033年頃に「自然社会」を迎えると予測しています。

この円環の図式において対角の位置に相当するのが、福岡さんが主張されている重要な概念「ロゴス」と「ピュシス」の関係だと感じていました。なので、私にとってSINIC理論には福岡さんが日頃よりお話されている内容と重なる部分がとても多く、非常に共感を覚えると共に、SINIC理論の進化を考える上で大いに参考にさせていただいています。

福岡:人間は生まれたときは自然そのものとして生まれます。自然を表すギリシャ語でこれを「ピュシス」と呼びます。そこから徐々に、知恵をつけることで「ロゴス」を身に着けていく。ロゴスはギリシャ語で「言葉」という意味でもありますが、論理やロジックの語源です。

ピュシスからロゴスへ、という変遷は、ひとりの人間の人生から社会の成り立ちそのものにまであてはまると私は考えています。たとえば私も最初は、昆虫が大好きな「虫とり少年」でした。葉っぱの上をうろついている幼虫が蛹になって、2週間ほどすると蝶になる。とても不思議なプロセスです。しかも蛹の中ではすべての組織がドロドロに溶けてしまっているのです。どうして昆虫にはこんなことが起きるのか? そうした疑問から私は生物学者になっていくわけですが、そのプロセスはまさに人のロゴス化です。

科学は生き物を解体し分析する営みです。そして解体と分析の行き着く先は細胞であり、DNAという共通の仕組み、遺伝情報です。科学、そして科学者になるプロセスは、ロゴス的、論理的に生命を理解することだと言いかえられます。しかし、それを突き詰めていくと、ロゴス化しすぎることへの怖れのようなものが生まれてくるようになります。つまり生命を情報とだけみなしてしまうと、生命の持っている大事な側面を見落としてしまうのではないか、というある種の発想の転換点が訪れるのです。

私も研究者としての挫折も経験し、生命とは何かを再度考え直そうとしました。そうしてたどり着いたのが「動的平衡」という考え方でした。生命はやはりピュシスです。生命とは何かを考えるには、外部から観察するのではなく、本来の自然のあり方、生きている状態の内部で考えるべきだと考えるに至りました。動的平衡、すなわち合成と分解を繰り返し、エントロピーを排除しながらバランスを保っているものが生命だと考えるようになったのです。

※1 サイバネティクス:アメリカの数学者、哲学者であるノーバート・ウィーナーによって提唱された考え方。動物と機械を別け隔てなく制御・通信するための科学的な枠組みのことを指すとされる。

―― ロゴス化した生命はピュシスへ帰還する

中間:とても共感します。私は高校入学直後に生物の授業で読んだレイチェル・カーソンの『沈黙の春』に衝撃を受け、一時期は化学系に進もうと考えていたほどでした。しかし、大学では管理工学科という経営と工学の学際分野を選択しました。学生時代には、素晴らしい恩師を始め、さまざまな学問や人との出会いがあり、創造性と効率性、働く人の心理や社会の価値観に興味を持ちました。そして写真フイルムの生産技術部門で、卓越した技術を活かす工場や働き方の効率化からキャリアをスタートさせました。ロゴスとしての管理技術からの出発です。

最高効率でよりよい物を生産するための管理技術の仕事は、成果に直結する達成感あふれるものでした。しかし、ある工場の現場で、ふと疑問を持ったのです。生産性向上を追求するほどに、人の動きや人の価値観すらもコントロールするようになっていくのではないか。それは、人にとって本当に豊かな生き方なのか?と。そもそも、豊かな暮らし、世界をつくるために生産があり、生産性を上げるための技術として制御工学も活かされるはずです。それなのに、いつのまにか逆転し始めているのではと疑問を抱いたのです。人を活かすものづくり、技術開発こそ、本当に自分がやりたかったことだったはずだと、改めて気付きました。ちょうどその頃、オムロンがHRIという生活者視点で未来を考える研究所を設立することを知り、縁あって仕事場を転じました。

福岡:そうした発想の転換を、私は「ピュシスへの帰還」だと考えています。そうしたことも言葉で表現すると、それこそロゴス化されていきますが、より解像度の高い言葉で表すことで、再びピュシスに近づけるのではないか。そう信じて探求を繰り返していったのです。それは中間さんが制御工学というロゴスから、HRIでの研究活動を経て、ピュシスに近づいていったことと似ているように思います。

中間:そうですね。オムロンは制御技術の最先端を切り拓く企業として認識していただけるようになりましたが、SINIC理論を読み解くと、創業者の理念は機械制御の完成をゴールするのではなく、人間としての生きる歓び、命の輝きの獲得こそが目標とするゴールであることがわかります。それを実現させるための道筋として、科学・技術・社会の相互作用と、人間の進歩指向意欲を原動力として進化させるという構想が描かれています。私はこの理論に大いに共感して、それに基づく未来研究に参加してきました。

福岡:『音楽と生命』という書籍で対談した坂本龍一さんもロゴスからピュシスへという変遷を経た方でした。音楽好きな少年として育ち、西洋音楽の理論やピアノを学び、Yellow Magic Orchestra(YMO)を結成し、デジタルで楽譜を完全に自動演奏するということを試みました。彼はまさにピュシスからロゴスへという道を進んだ人でした。しかし人生後半になって、それが音楽の本質ではないかもしれないと思い、不協和音、自然音、雑音、あるいは循環する音などを取り入れた『async』などの作品を制作しました。それはピュシスへの帰還だったのだと思います。

中間:そうですね、私も福岡先生と同い年で、ほぼ同じ社会の空気を吸って生きてきたので、坂本龍一さんの音楽には大きな影響を受けました。そして、彼の音楽の行き着いたところに生まれたのが『async』であったことは大きな驚きでしたね。

福岡:まさに彼の到達点でした。ふつう、音楽は“synchronicity”(sync)、つまり調和と同時性で再現できるわけですが、そこに否定の接頭辞 “a” をつけたものが『async』です。つまり非同期、これは非常に面白いと思いました。

中間:『音楽と生命』の対談、私も読みました。興味深かったのは、坂本龍一さんは音楽をサウンドとノイズで捉えている。サウンドがロゴス、そしてノイズがピュシスにあたるわけです。私たちの制御の世界ではS/N比、つまりシグナルとノイズの関係で捉えます。

福岡:ノイズの海の中から意味のあるシグナルをいかに見出していくか、その営みがテクノロジーであり科学です。私たちが実験を繰り返すのは、ノイズだらけの生命現象から、できるだけ再現性の高いシグナルを抽出しようとするからなのです。

―― 「生きる」ことは「最適化」に耐えられない

中間:歴史的に見ると、人間がピュシスからロゴスへと、明示的にシフトする時期として、ルネサンスという変化の時代があると思います。人類は、もしかすると自分たちの欲求をそのまま追求していく、ピュシスの世界のままで留まった方がよかったのではないでしょうか?

福岡:私たちは欲望を実現するためにテクノロジーや科学を発展させ、世界を構造化し、論理的に考えるようになりました。それが近代科学です。確かに便利で清潔な世界になりました。しかしその分、自然から遠ざかってしまったと言えます。

自然と触れ合うことが大切だとよく言われますが、実は最も近い自然は海や山ではなく、自分自身の身体です。その身体に耳を傾けると、さまざまなノイズがあることが分かります。ノイズは一見、価値のないものに思えるのですが、そのノイズの中から自分自身にとって大切な音を探すという行為が今、人間には必要なのだと思います。

SINIC理論では、2005年頃から「情報化社会」から「最適化社会」へと遷移するという発展が予測されていたとのことですが、それはどのように進むのでしょうか?

中間:情報化社会のコンピュータライゼーション、インターネットによる科学技術と社会の発展の中で、人・物・情報の最適化が飛躍的に進んできました。しかし、人間という生き物にとって、ベストマッチの計算づくの最適状況が快適なのでしょうか?

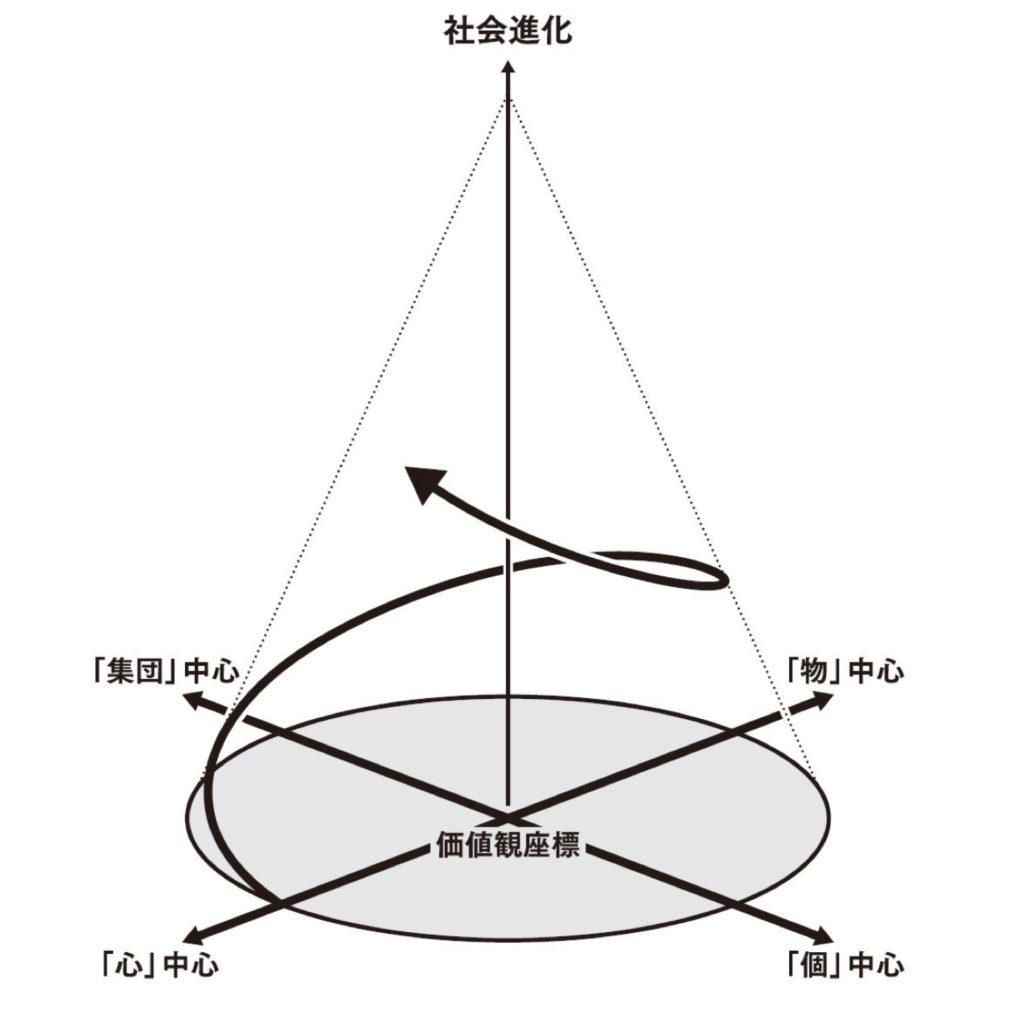

私は、そうではないどころか、やがてそれに耐えられなくなると予測していますし、それこそが人類史上の大きなパラダイム・シフトの起爆剤になると考えてきました。すなわち、物から心へ、集団から個人へという大転換です。過去に起きた大きなパラダイム・シフトは、中世から近代への移行を遂げる契機となった「ルネサンス時代」です。その直前には、世界的なペスト大流行があり、それまでの教会の権威が失墜しました。そこで、再び古代ギリシャ時代に思いを馳せて人間復興を目指し、新しいアートやサイエンスが生まれたわけです。そして、近代科学が生まれ、産業革命へと発展しました。ここに、それまでの「心」中心の価値観から、「物」中心の価値観、合理的な社会への発展がもたらされたわけです。

このルネサンスに対して、今、最適化社会という大転換期に起こり始めているセカンド・ルネサンスは、その反対の方向です。「物」から「心」、「個人」から「集団」です。言わば、「リバース・ルネサンス」と呼んでもよいでしょう。

福岡:まさにそうだと思います。私たちは今、ChatGPTなどの生成AIに驚嘆していますが、これは究極の最適化システムです。膨大な言語情報を収集し、ディープラーニングすることで最適な解が抽出される時代です。

しかしそれはまた、私たちが扱ってきたロゴスは、膨大な履歴を収集し、それを最適化すれば再現できる程度のものであったとも言えるわけです。一方、私たち人間は、言葉を道具として使っているだけで、使われてしまってはいけない。生成AI が何でも教えてくれる時代は今後も発展しつづけるでしょう。シンギュラリティと呼ばれる特異点、つまりAIが人間の知性を凌駕するときがくるかもしれません。 しかし人間は本来的にピュシス的な生き物です。ロゴス的なものだけで成り立っているわけではありません。AIが与える最適解にしたがうだけの生き方に耐えられなくなってくるでしょう。ピュシスとロゴスの往還を繰り返すことが「生きている」ということだと気づく、そんな転換が近い未来のどこかで訪れると思います。

―― 生命は破壊を前提とする存在

中間:とにかく使ってみないと、さまざまな利点も問題点もわからないものですから、私は最近、積極的にChatGPTを使っています。模範解答を提供できる上、何度もやり直しを求めれば、問いかけを続ける私の意図を忖度してくるのには驚きました。ロゴスの世界では、ChatGPTはさまざまな点で有用だと思います。

福岡:たとえば、最適化という意味で、短歌や俳句など制限のある文芸では、膨大な言葉のデータを持っている方が最適なものを生み出せるように思います。また、将棋やチェス、囲碁などの組み合わせ最適化問題では、すでにAIが人間を上回っています。

しかし生き物の営みには、合成と分解の両方がありますが、機械の仕組みには分解が存在しないのです。分解、つまり破壊がないということが生命とAIの最大の違いです。もし機械が自己破壊的なプログラムを組み込んで新しいものを作れるとすれば、それはChatGPTのようなものではなく、スロットマシンのようなものになるでしょう。

中間:「偶発性の組み込み」ですね(笑)。

福岡:そうなんです。果たしてその機械に価値はあるでしょうか?

しかし生命は興味深いことに、まず破壊が先行します。たとえば、蝶の蛹の中では、すべてのものがドロドロに溶けるような破壊が起きています。これによって、ひらひらと空を舞う蝶という新しい生命の営みを生む。私たちはこうした生命のあり方、子どもの頃に馴染んだはずなのに、大人になると遠ざかってしまった生命の深い営みについて再考する必要があるのではないでしょうか。

中間:私もそう思います。人間らしさというと、つい機械と人間の比較になりますが、私は合成と分解の比較にこそ、人間変容の契機があると考えています。

福岡:生命は合成と分解という相矛盾する要素を持っていますが、これは自然界では当たり前のことです。自然界では相反するものが同時に存在する中で新しいものが生まれているのです。生命は非常に不思議で、合成と分解が同量であると定常状態になります。しかし、分解が少し上回っていると仮定すると、定常ではなく徐々に壊れていく過程が生じます。そのことによって、エントロピー増大の法則にあらがうことが可能になります。しかし、分解が上回ることは、生命に有限性を与えます。

生命が合成と分解を行っているということは、絶えず何かを他の生命から受け取りながら、同時に、何かを渡している、ということです。それはバトンタッチであり、利他主義です。その繰り返しが、生命系全体の38億年の営みなのです。その中で個体の生命は一瞬の活動でしかありません。作り出しつつ、すぐに壊しながら、他者に手渡していく。このダイナミズムを、私は動的平衡と呼んでいます。

―― 法隆寺に学ぶ、新たなロゴスを生み出す方法

福岡:生命を単なる情報として捉えすぎることには反省が必要であり、近代科学を見直さなければならないと感じます。SINIC理論がそうしたことを予見していたことは驚きですね。どのようなバックグラウンドから、立石一真さんは予見していたのでしょうか?

中間:立石一真の遺したアーカイブを辿っていると、仏教や東洋思想に基づく発想を見つけることができます。また、当時の科学技術のトレンドでもあったサイバネティクスの影響も大きい。洋才偏重、アメリカ追従に陥らず、和洋双方から本質と未来性を抽出して、未来への経営の羅針盤を構想したことがうかがえます。

福岡:京都は、哲学者・西田幾多郎による「西田哲学」や生態学者・今西錦司による進化論など、少し東京とは違うタイプの人が集まる風土がありました。そこでは、ロゴス的なアルゴリズムではなく、循環、同時性に基づく考え方によって世界が成り立っているという思想が共有されていたように思います。その土壌に、立石さんもいたのではと推測します。

動的平衡は私たちの生命に流れている仏教的な「無常」とも言い換えられるでしょうし、利他性は仏教の教えに基づいていると言えます。それに立石さんが反応されているのかもしれませんね。ChatGPTをはじめとするAI全盛の今だからこそ、彼らの考えが復興されるべきだと思います。

中間:ゴールというか、人類の二周期目のスタートとして「自然社会」を位置づけていますが、ここで言う「自然」は、Natureの訳語の「しぜん」というよりは、仏教用語でもある「じねん」の方が、その社会に近づきつつある今となっては適当ではないかと感じています。「自然(じねん)社会」、即ち自ずと然りであり、ありのままの姿です。だからこそ、ノン・コントロールという理想形にも重なります。

福岡:ヒエラルキーや中央集権ではなく、分散的に宇宙や社会が存在するという考え方に還元していくのはピュシス的です。そもそも生命はそうしてできています。生命系全体として見たとき、そこには主従関係もなく、中央集権的でもありません。自然界には中枢的な脳がない生物だっていくらでもいるわけです。分散的な仕組みで多細胞生物が機能している例も多数あります。日本は中央集権的な傾向がありますが、そうではない世界があるということも認識すべきです。

中間:SINIC理論では、ロゴスとピュシスの二元論が永遠に続くのではなく、それらが収斂していくようなイメージです。だから、モデル図解も円柱状の螺旋的な進化ではなく、円錐状の螺旋的進化なのです。

そこで一つ、大きな疑問が湧き起こります。この円錐の頂点、それぞれの価値観が収斂した後の世界とはどのようなものなのでしょうか。

福岡:人間を人間たらしめているものとは何かを考えると、理解が進むかもしれません。

細胞や遺伝子、代謝の仕組みでみれば、人間もトカゲや鳥も同じです。しかし人間だけが文化、社会、法律を作り科学を築くことができた。これは世界を構造化し、名前をつけるという能力、すなわちロゴスを持ったからです。

しかし、ロゴスは常に一定ではなく、ピュシスと共進化するものです。つまり、ピュシスを捉えるために、変化していかなければなりません。近代科学を作り出してきた、ルネサンス以降のロゴスはそろそろ“制度疲労”を起こしています。現代は新しいロゴスを創り出さなければならない時代なのかもしれません。

中間:それは人間にとって真の変容ですね。

福岡:そうですね。人間本来の生命のあり方に即したテクノロジーと、人間を回復するルネサンスが必要です。

中間:テクノロジーにはどんな役割が求められるのでしょうか?

福岡:ロゴスは、世界を構造化しましたが、同時に、世界を分節化、分断化しすぎてしまいました。あるいは見えない境界線や壁を作り出しました。テクノロジーは、このような境界線や壁を溶かし、分断をつなぎなおす役割が求められると思います。具体的には言語の違いをなくすこと、時間や空間によって遠ざけられている点を連結することなどが期待されます。

中間:まさに合成と分解における分解が重要になるわけですね。どうすればよき分解に向かえるのでしょうか?

福岡:分解というのは「全部取っ替える」ことではありません。伊勢神宮と法隆寺はどちらが生命的かという面白い議論があります。

伊勢神宮も法隆寺も、どちらも歴史のある建造物です。伊勢神宮は20年に一度開催される式年遷宮による全取り替えという方法で今に存在しています。場所も新しくしてきました。ある意味ではこれは、ロゴス的な発想です。

一方、日本最古と言われる法隆寺ですが、じつは建築当時の部材はほとんどありません。少しずつ取り替えていくことで、現在にその姿をとどめています。つまり、組み合わせの仕組みと相補性を保存しながら新しいものに変えていっているわけです。ピュシス、つまり生命的なアプローチは法隆寺です。

法隆寺は、ピュシスにとって大切な変わり方を教えてくれます。それは、急に大きく変えるのではなく、大きく変わらないために小さく変わり続けるということです。変わらないことを保存しつつ、変えることを大切にしていく。そんな相克の関係が、生命らしさをつくるのです。

中間:お話をお伺いする中で、ロゴスとピュシスが共進化し、収斂していく未来のイメージが強まってきました。

本日はありがとうございました。

今後、福岡先生と私が交互にさまざまな知見を持つ方々と「自然社会を迎える瞬間」をテーマに意見を交わしながら、「未来」を想像し、創造するキーワードを解き明かしていきたいと考えています。今後もよろしくお願いします。

Writer:森旭彦

福岡 伸一 生物学者・作家

1959年東京生まれ。京都大学卒。米国ハーバード大学医学部博士研究員、京都大学助教授などを経て青山学院大学教授・米国ロックフェラー大学客員教授。大阪・関西万博(EXPO 2025)テーマ事業「いのちを知る」プロデューサー。サントリー学芸賞を受賞し、88万部を超えるベストセラーとなった『生物と無生物のあいだ』(講談社現代新書)など、“生命とは何か”を動的平衡論から問い直した著作を数多く発表。近刊に『新ドリトル先生物語 ドリトル先生ガラパゴスを救う』(朝日新聞出版)、『音楽と生命』(共著、集英社)など。

中間 真一 株式会社ヒューマンルネッサンス研究所 エグゼクティブ・フェロー

慶応義塾大学工学部卒業、埼玉大学大学院(経済学)修了。株式会社ヒューマンルネッサンス研究所の創設メンバーとして参画し、「SINIC理論」を活かした未来社会研究に従事して現在に至る。著書に『SINIC理論 ~過去半世紀を言い当て、来たる半世紀を予測するオムロンの未来学~』(日本能率協会マネジメントセンター)、『スウェーデン―自律社会を生きる人びと―』(共著、早稲田大学出版部)、『北欧学のフロンティア』(共著、ミネルヴァ書房)など。

◆関連リンク